直流安定化電源「SPS-3010M」購入レビュー&使い方 Jesverty

投稿日:2025/10/7 更新:2026/2/14 コメント 0件 工具 Jesverty, SPS-3010M, 安定化電源「Jesverty 直流安定化電源 SPS-3010M(30V/10A)」を買ってみました。価格はアマゾンで8,899円でしたが10%引クーポンで8,000円ほどで購入(2025年4月)。

目次

Jesverty安定化電源 SPS-3010M(30V/10A) 購入レビュー

最初に入っておきますが電気関係はド素人なので間違ったことを書いてるかもしれませんので余り信用しないで下さい。

安定化電源とは交流を直流に自由に変更できる装置で、分かりやすく言うと電圧を変えられるACアダプターみたいなものです。因みに今までは要らなくなったATX電源やACアダプターなどから電源(12Vや5Vなど)を取っていました。

開封。

オール日本語のマニュアルが付属。

ユーザーズマニュアルに記載されていた製品仕様も載せておきます。

製品仕様 スイッチング方式直流安定化電源 型名 SPS-3010M 出力電圧 0 - 30V 出力電流 0 - 10A 出力電力 300W 入力電圧 AC100V±5% 50/60Hz 動作環境 動作温度 0 ~ 40℃ 動作湿度 80%以下 保存環境 保存温度 -10 ~ 70℃ 保存湿度 70%以下 CV動作モード 電圧変動率 0.5% + 3mV 電流変動率 0.5% + 3mV リップルノイズ 0.5%Vp-p CC動作モード 電圧変動率 0.5% + 3mV 電流変動率 0.5% + 3mV リップルノイズ 0.5%Vp-p 表示精度 0.5%+5digit 表示分解能 電圧 0.01V 電流 0.001A ※デジタル表示の最小単位のこと 外形寸法 200mm(奥行) x 85mm(幅) x 160mm(高さ) 重量 1.2Kg ヒューズ T8A

しっかりした緩衝材です。

大きさのイメージが出来ていなかったんですが思いのほか小さくて使いやすいそうです。赤いシールはモニターの保護フィルムを外すためのシールです。

チップスターのハーフサイズよりちょっと大きさくらい。

奥行きはチップスター2.3個分くらい。

ほとんどが面が金属筐体なので万が一発火しても燃え広がることは少ないかと思います…。

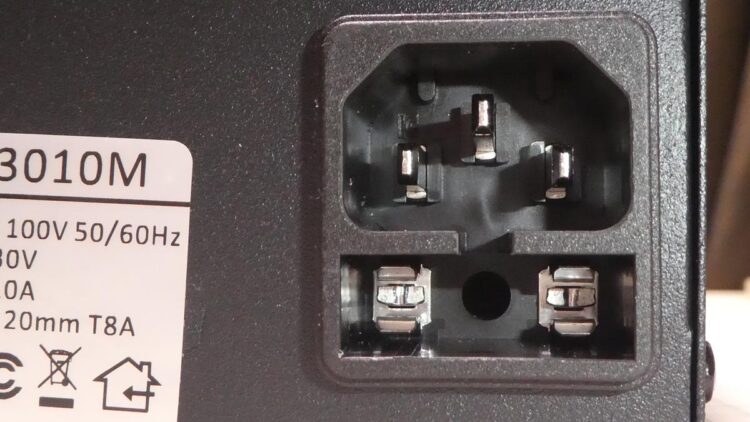

アマゾンの画像では背面に100V/200Vの切り替えるスライドスイッチが付いていましたがそのスイッチが取り除かれているので完全に日本仕様の100Vの製品になっています。因みにファンが回っているところは見ていないのでどの辺で稼働し出すのかは全く分かりません。

外装にちょっと塗装ムラがありましたがこのくらいは許容範囲なのでスルーします。

ファンは60mm角ファンだと思います。

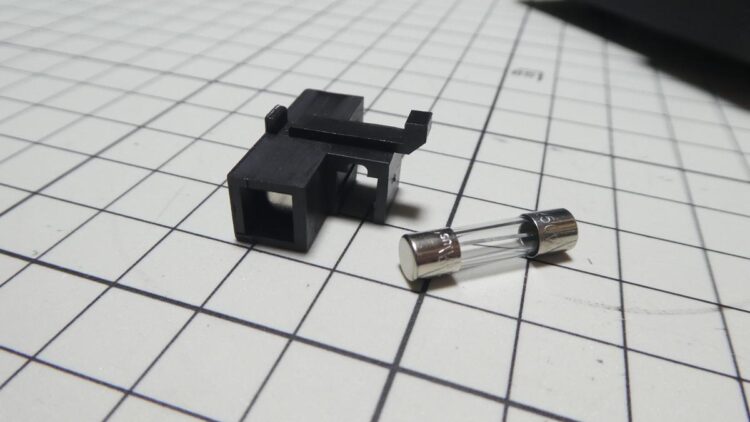

ヒューズボックスは差し込み式でマイナスドライバー等で引っ張ると取り出せます。

ヒューズボックスを外すと使用中のヒューズも一緒に外れます。

写真ではちょっとと分かり辛いですが黒いケースの中に予備ヒューズが入っています。

250V 8A(外径5.2mm x 長さ20mm)のヒューズが使われているようです。エルパ製MF-2080Hなどが使用可能ですが一部メーカーのガラス管ヒューズはちょっと長いものもあるようなので交換する際には注意が必要です。

付属品はユーザーズマニュアル(オール日本語)、負荷用ケーブル(約40cm)、電源ケーブル(約120cm)。

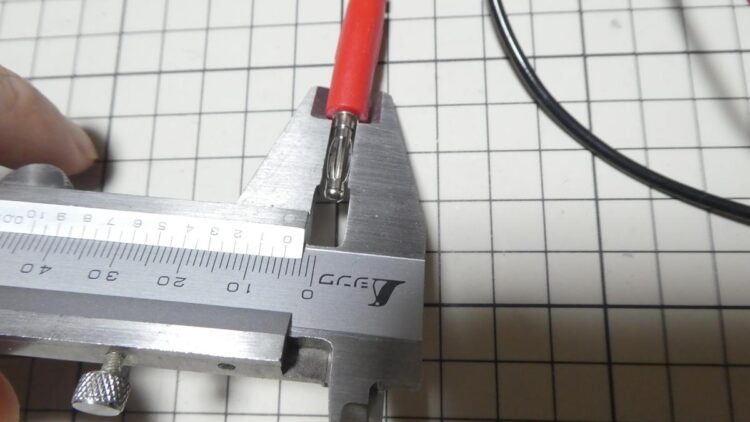

本体との接続にはバナナプラグ(4mm)を使用します。

接点の広がった部分はクルクルと回るタイプです。

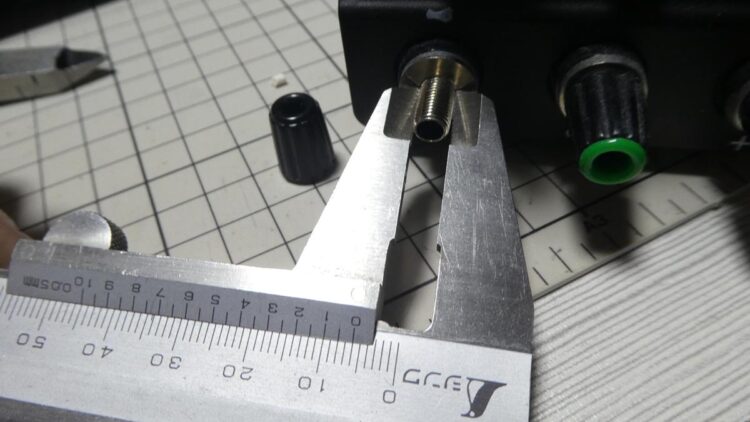

先端外径は 約 3.8 mm。

膨らんだ接点部分の外径は 約 4.8 mm。

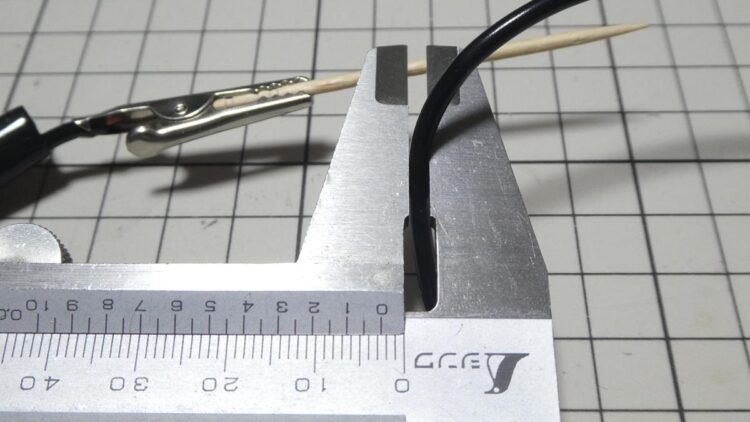

もう一方はワニ口クリップになっています。

ケーブルの接続はカシメとはんだ付けのダブルで行われています。

被覆外径は 約 2.7 mm。

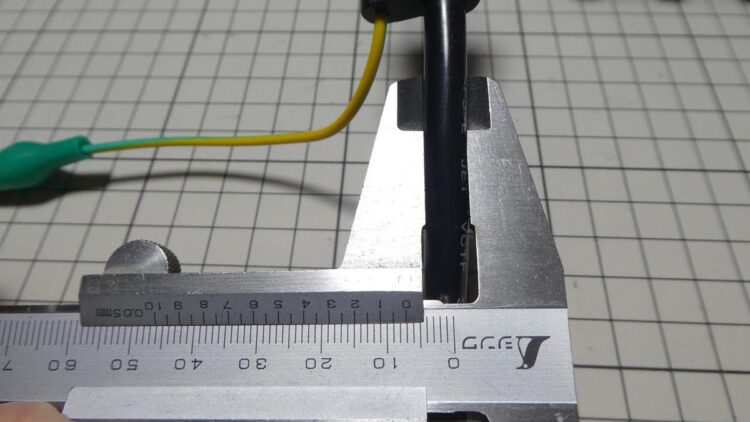

電源コードは、コンセント側が日本仕様の2芯タイプになっています。

本体側は3芯タイプになっています。アース線を接続する場合は、先端がワニ口クリップタイプになっているのでコンセントの形状によっては加工が必要かも知れません。

ケーブルの外径は 約 7 mm とかなり太いです。

「3×0.75mm2」と印字されているのでたぶん0.75sq(SQ:芯線部分の断面積)のヨリ線の銅線が3本入っているようです。

ケーブルの取り回しが悪いので後日、「アイネックス AINEX AC電源ケーブル 極細ストレートタイプ ACP-15S-BK」に交換しました。

アース線は繋いだ方が良いんですが近くに挿すとこもないので暫くはアースなしで使いますが、そのうちコンセントのアースターミナルから分岐させて繋ごうと思っています。

他の動画等を見ると緑のノブはボディに接続されているのでここを使う場合はアースへの接続は必須だと思います。ただ、ド素人なのでこの端子を使い道は全く分かりません。

緑のノブは底面のギザギザしたネジと導通していたのでそこに接続されているようです。

よく調べたら緑(GND)の端子は底面の3つのネジと電源ケーブルのアース線と繋がっていました。

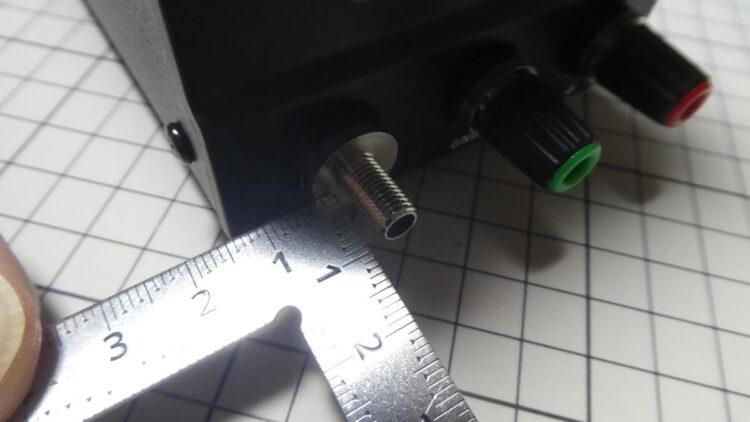

ノブはバナナプラグ(4mm)を接続もできますし、Y端子等でネジ止めすることもできます。ただ、銅線を通す穴は開いていません。

ノブの長さは10mmほど。ネジ径はミリネジがハマらなかったので恐らくインチネジだと思います。

外径は 約 6.0 mm。

極性を間違わないように赤がプラスで黒がマイナスと書いていたんですが、バナナソケットの下に「-、GND、+」と印字されていました。設置位置によってはノブで隠れて見えないのでもう少し見やすい位置に印字して欲しかったですね。この製品の残念ポイントはこのくらいです。

ディスプレイとスイッチの操作

4桁のHDディスプレイのデカデカと表示されている数字が上から電圧(V)、電流(A)、ON-OFF状態です。ON時に電気が消費されていると消費電力(W)が表示されます。

ディスプレイの数値以外の部分は以下のようなことを示しています。

【左側】 OVP (Over Voltage Protection) 過電圧保護が有効時に点灯 ※固定 OCP (Over Current Protection) 過電流保護が有効時に点灯 ※可変 OPN (Output) 電源オンですぐに出力する設定になっている時に点灯 RMT 不明 【右側】 C.V (Constant Voltage) 定電圧モードの時に点灯 C.C (Constant Current) 定電流モードの時に点灯 ON 電源オンの時に点灯

基本的な使い方は、ケーブルをコンセントに繋ぎ、緑の「Power(電源)」ボタンを押すと主電源が入り、「OUTPUT(出力)」ボタンを押すと「OFF」表示が消えて端子(赤が+、黒が-)から電力が出力されます。尚、ディスプレイは反射が酷くて撮影し辛らかったので映り込み止フィルムを貼っています。

「CURRENT」が電流値、「VOLTAGE」が電圧を設定するノブになります。

ノブはエンコーダースイッチになっており、ノブを押さないと数値を変更できない安全設計になっています。ただ、出力中はリアルタイムで電圧が変わるので設定モードに入ったらまず適切な桁を移動させてから変更するか、出力を一時的に停止して設定変更するようなクセをつけておくのがより安全だと思います。

桁はノブを押すたびに左に移動し、一番右まで入ったら左端に戻ります。設定中の桁は点滅して約3秒何も操作しないとその設定が自動的に保存されます。因みに設定を確定させるボタンはないようです。

例えば、ノブを押して小数点第一位に移動させてから右に回すと「1.8V→1.9V→2.0V…」と自動で桁が上がりますが、左に回すと「1.2V→1.1V→1.0V」となり、点滅している桁より下の桁には自動で移行しないようです。

設定を行った桁は記憶されているので毎回桁を合わす必要はありませんが主電源を切るとリセットされます。

緑の「POWERボタン(電源ボタン)」は押した後に手を離してもオンを保持するオルタネイトスイッチで、その他の「CURRENT」、「VOLTAGE」、「OCP」、「OUTPUT」のボタンは押している時だけオンになるモーメンタリスイッチです。分かりやすくというボタンを押すと凹んでもう一度押すと元の位置に戻るタイプのスイッチがオルタネイト式、ボタンを押してすぐに元の位置に戻るのがモーメンタリ式です。

なので「OUTPUT」ボタンを消し忘れて主電源を入れたとしてもいきなり出力されることはありません。ただ、OUTPUT設定で電源ボタンを押してすぐに通電するようにすることも可能なのでその機能を有効にしている場合は気を付ける必要があります。

CURRENTノブとVOLTAGEノブを同時に同じ方向に回すとディスプレイの明るさ調整をできるんですが、筆者の個体は出来たり出来なかったりして調子悪いです。返品交換が面倒ですし、そのほかの動作には問題なかったのでそのまま使っています。

USBコネクタ

USB-A(2.0)は緑の主電源ボタンを押すとOUTPUTボタンに関係なく、常に出力されます。この個体だけかもしれませんがUSB-Aポートの抜き差しがちょっと固めです。画像のものは「USB簡易電圧・電流チェッカー RT-USBVA3」です。

パナの電ドラ(EZ1D11S-B)を接続したら赤いLEDが点灯して5V 0.61A程度で充電されていました。

USB-Cタイプのコネクタに電圧・電流チェッカー(RT-TC5VABK)を接続したところディスプレイに何も表示されませんでした。

USB-Cコネクタには充電用の信号ライン「CCライン」というものがあり、USB PD(PowerDelivery)対応機器であれば接続するだけでその信号を通じて自動的に充電を開始されるそうですが、この安定化電源もCCラインで通信しているみたいなのでPD(Power Delivery)非対応の製品は使えないのかも知れません。

パナの電ドラにはおそらくCCラインがないので接続しても充電が開始されなかったんだと思います。

急速充電対応のスマホ(AQUOS sense3 SH-M12)を接続すると出力が開始されました。

5V 2A(10W)ほどで出力されていました。この辺の値は接続機器やケーブル(3A対応など)等でも変わると思うので参考程度にして下さい。

便利なコネクタですが出力が安定している保証はないのでスマホやタブレット等の精密機器の充電等に常用するのはちょっと怖いですね。

定電流モード(C.C)

定電流モード(C.C)とはその名の通りに一定の電流を流すモードです。それに対して一定の電圧を掛けるのが低電圧モード(C.V)です。因みに「C.C」は「Constant Current」、「C.V」は「Constant Voltage」の略だそうです。

「オームの法則(I = V / R)」により、抵抗値が一定である場合、電圧を上げていくと流れる電流値も上がっていきます。この安定化電源も同様に電圧を上げていくとそれに比例して流れる電流値も上がっていきます。ただ上げ過ぎると接続機器は壊れますし、これ以上の電流を流してはいけないポイントがあるのでそのようなときに利用するのが定電流モードだと思います。

定電流モードを使うには例えば、「電圧3.0V、電流0.16A」とセットした場合に0.16Aを超えたら、自動でCCモードに移行してそれ以上電流が流れないようになります。この時、CV LEDが消灯してCC LEDが点灯します。モードはサイレントで変わるので変わった時にピッとなってくれると個人的には有り難いかなぁ~と思いました。

OCP設定 過電流保護

「OCP」とは「過電流保護(Over Current Protection)」のことで、OCPを有効(※デフォルトでは無効)にすると電圧を上げていった時に予め設定した電流値に達したら出力が停止されます。CCモードと似たような感じですが、CCモードでは電流値が固定されても出力は停止しませんが過電流保護は出力自体が停止されます。

OCPが有効の時にはOCP LEDが点灯し、出力中に設定した電流値を超えるか、電流が短絡した時にOCP機能が働いて出力が停止(OFF)され、OCP LEDが点滅して知らせて(アラート)してくれます。アラートといっても音がなる訳ではないですし、LEDも目立たないので知らないうちに止まってたという感じです。

アラートを解除するには原因となる接続を取り除いてOUTPUTボタンを押すと解除されます。

過電流保護の設定

「OCP」ボタンを押すとOCPモードに入り、「CURRENT」ノブを左に回すとオフ(0)、右に回すとオン(1)になり、再度「OCP」ボタンを押すとその時の設定が有効になります。保護が働く電流値の設定は設定画面が表示されている時に電流の設定と同じように「CURRENT」ノブを押して行います。

過電流保護を有効にしている時の話なんですが、電圧を変えた時に一瞬、電流値が跳ね上がって出力が停止することがあったので細かい電流値での利用は難しいのかも知れません。電流保護が働いてもすぐに0Vになる訳ではなく、ゆっくりと電圧降下するのですぐに出力を止めたい場合は前面の端子からケーブルを抜くしかありません。

OUTPUT設定モード

「OUTPUT」ボタンは電源ボタンがオンの状態で押すと電力が端子から出力されますが、「OUTPUT」ボタンを3秒ほど長押しするとOPN LEDが緑に点灯して設定モードに入ります。このモードを有効にすると主電源ボタンを押した時に「OUTPUT」を押さずに出力することができます。

一番下の数字が「1」の時が有効、「0(デフォルト)」の時が無効を意味しています。設定を変更するにはOUTPUT設定モード中にOUTPUTボタンを一度押すとオン、もう一度押すとオフという感じに切り替わり、設定を有効にするには「OUTPUT」ボタンをもう一度3秒ほど長押しし、設定を解除する場合は同じように設定画面に入って「0」にして設定を保存します。

使ってみた感想

使ってみた第一印象はあまり便利すぎるのでもっと早く買っておけばよかったと後悔しています。

通常、LEDは適切な抵抗を繋いで点灯させますが電流と電圧を適切に設定すれば抵抗器なしでもLEDの点灯テストもできますし、ホビールーターなど回転工具を繋いで電流を落として速度速度を変えたり、ACアダプターが壊れた時などにも使えます。

アマゾンのレビューにも多く記載されていますが、電圧を上げる方向にはすぐに反応しますが、下げる方向では時間差が生じますし、主電源を落としてもゆっくりと電圧が下がっていきます。