「DEEPCOOL AK400 DIGITAL」デジタル表示のCPU空冷クーラー購入レビュー!R-AK400-BKADMN-G

投稿日:2023/9/1 更新:2024/8/18 コメント 0件 自作パソコン ak400, AK400-DIGITAL, Core i9-12900K, CPUクーラー, deepcool, deepcool-digital, 冷却, 自作PCNZXT KRAKEN X73に飽きてきてそろそろ新しいものを使いたいなぁ~と思っていた時にちょうどこの製品の発売を知り、見た目に一目惚れしたので発売日の18日に購入しました。尚、ついつい写真を撮り過ぎたので長い記事になってしまいました。

目次

前書き

DEEPCOOLは最近、CPUクーラーでは覇権を取りつつありますが、ここの製品はチップセットの冷却ファンとして「DEEPCOOL NBRIDGE 2」を使用したのが初めてだと思います。

あとQuadro 2000のVGAクーラーとして「DEEPCOOL V200」を利用したことがあります。

冷却能力もAK400並みで評判も良さげなんですが、CPUがCore i9-12900Kですし、そもそも電力制限(95W)して使っているのでこの設定で使えればOKなので冷却能力はさほど期待していません。ただ、電力制限を段階的に変えたテストも行っています。

こちらはCore i9-12900Kを購入した時に計測したベンチ結果です。

デジタル表示のCPU空冷クーラー「DEEPCOOL AK400 DIGITAL」購入レビュー!

価格はアマゾンで6,647円でした。

代理店はアユートなども取り扱っているようですがアスクでした。保証は3年。

箱に「Warranty void if removed」とあるのでこのシールを剥がすと保証は受けられないということなので保証を受けたければ箱は取っておくしかありません。あとファンコネクタのところにも同じようなシールが貼られていました。

リテンションキットやネジなど。

多言語マニュアル。公式サイトからPDF版をダウンロードできます。

指を入れて開ける穴。

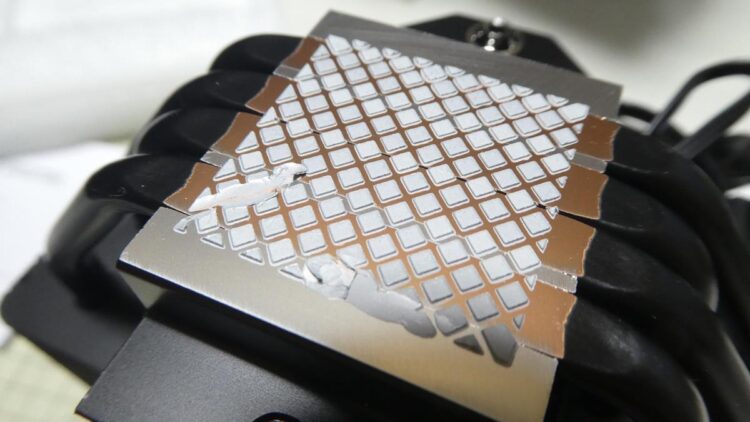

箱から取り出したらグリスがむき出しに。

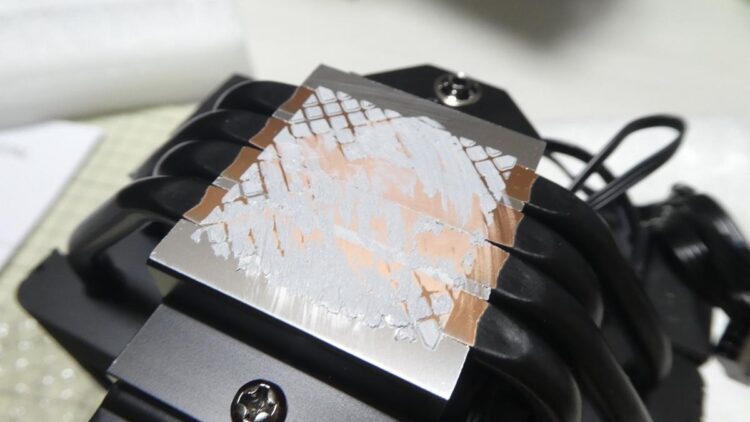

そんなこととは知らないので取り出して数十秒であちこちにCPUグリスをつけてしまいました。

本来はこんな感じに一緒に付いてくるでしょうが、緩衝材のスポンジに引っ掛かって外れたようです。

気分悪いのでマジックリンですべて拭き取りました。

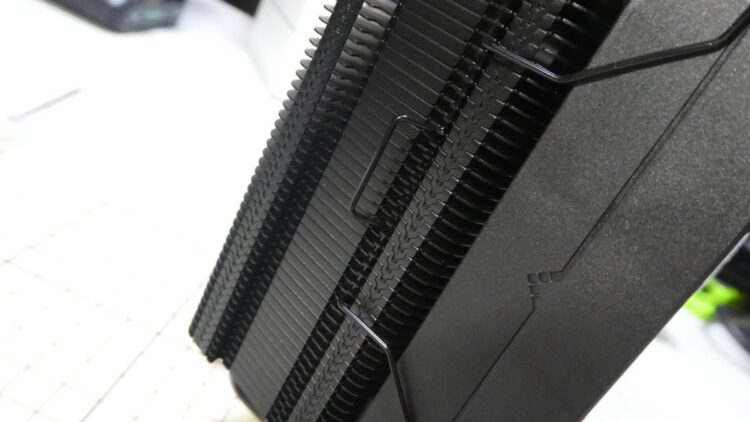

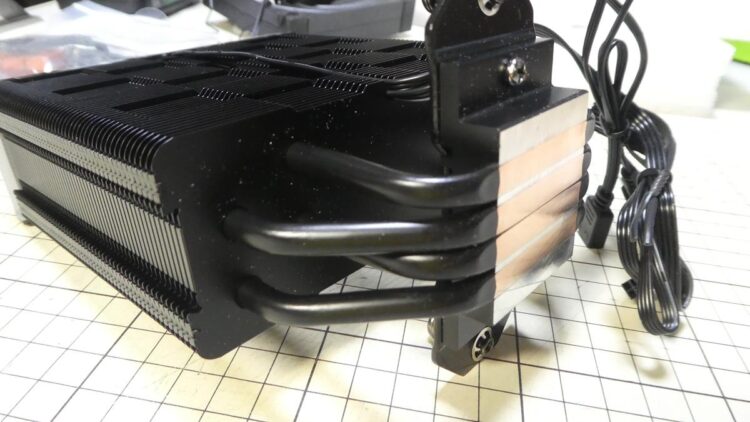

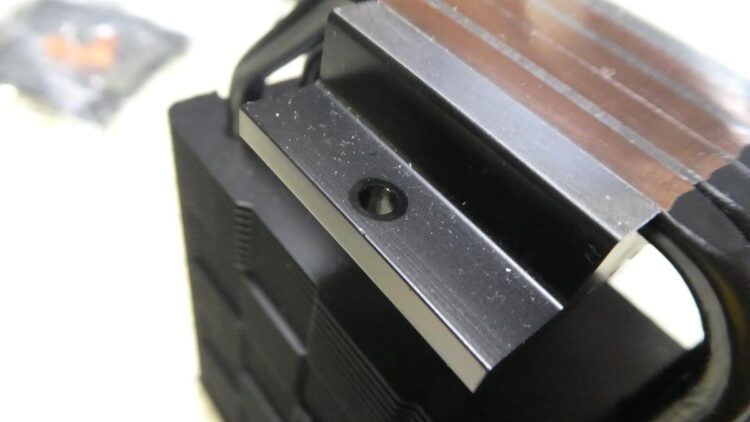

ダイレクトヒートパイプ式なので若干隙間ができていてそこにグリスが詰まっています。

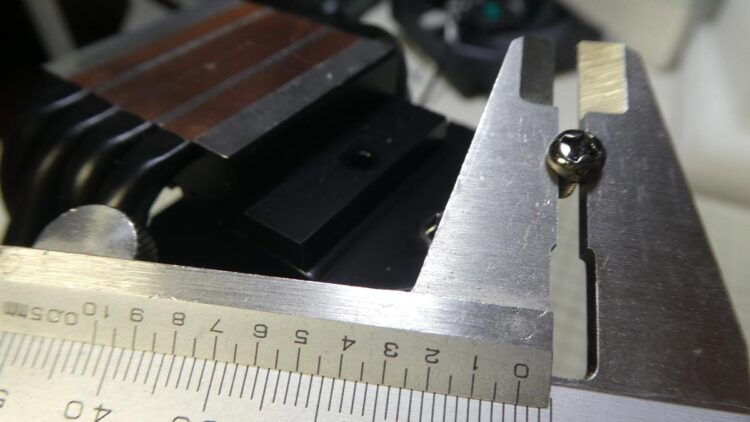

止型スコヤを当ててフラット感を調べてみましたがやはりデコボコしていますね。

こちらの向きはこんな感じ。

フラットに削ろうとしても材質が異なるので加工精度も難しいでしょうねぇ。

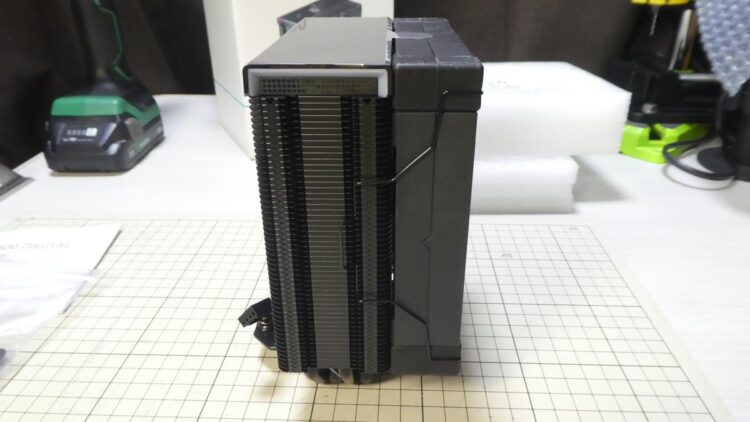

フィンの触り心地がとても良くてケガしそうにもありません。

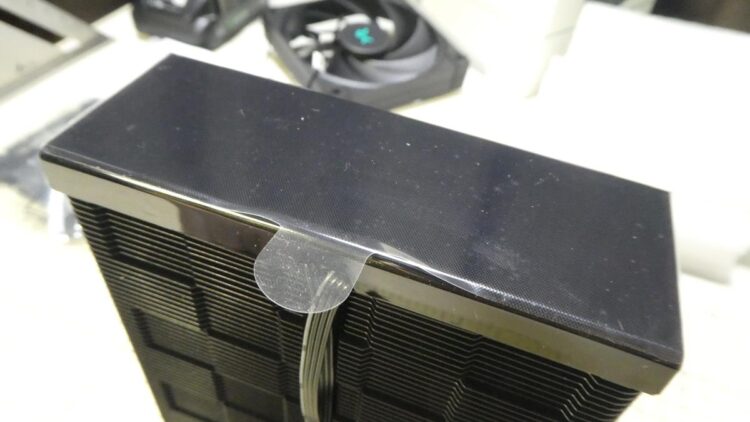

「AK620 DIGITAL」などのデジタルパネルはマグネット式で簡単に外せるそうですがこの製品はツメか両面テープで固定されているみたいで外れそうにありませんでした。

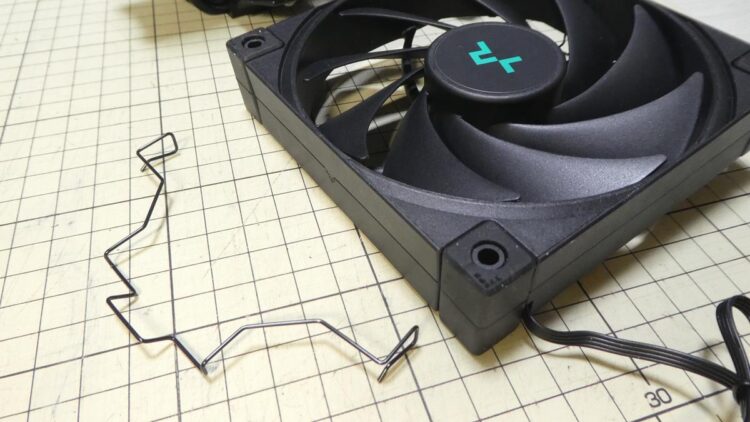

ファンクリップはとても外しやすいです。

ここまで角ばったファンは初めてですがなんかカッコいいですよね。

ファンの型番は「FK120 DF1202512CM(12V 0.12A)」。

ドスパラで「FK120 BLUE」と「FK120 PASTEL BLUE」いうフレームの色が異なるものがあるのでそちらと交換するとまた見た目が変わってオシャレかもしれません。

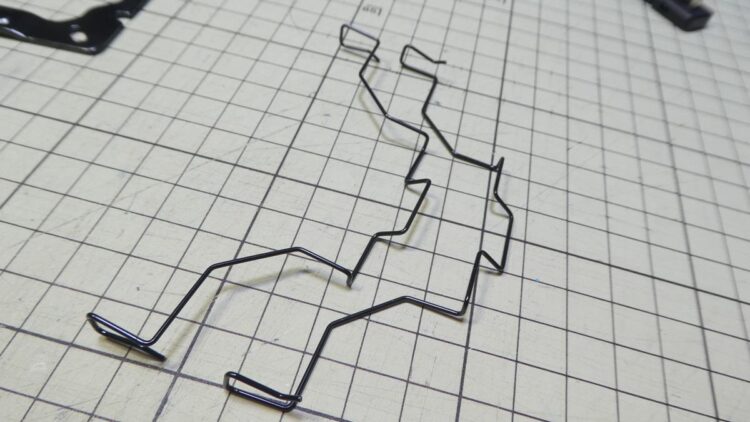

ファンクリップの外径は 約 1 mm。

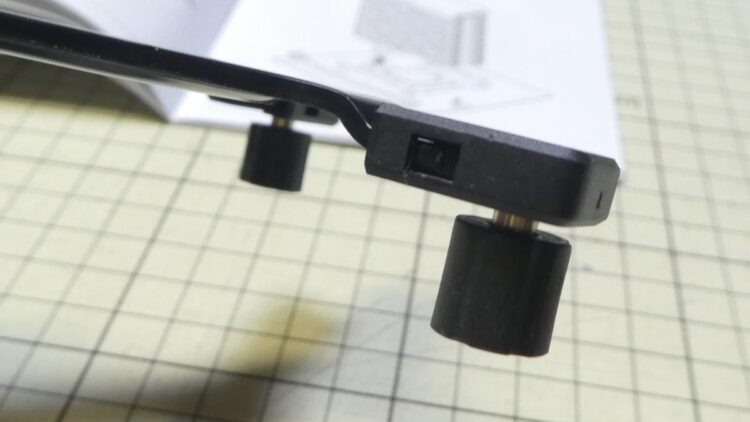

四隅の部分には防振としてゴム素材になっています。

ゴムは内側からベローンって外せます。

ファンケーブルは 約 25 cm。

一番邪魔なところになんでこんなシールを貼るんでしょうかねぇ。「Warranty void if removed」と記載されているので剥がせませんし、これならまだフレームに貼ってくれていた方がマシです。

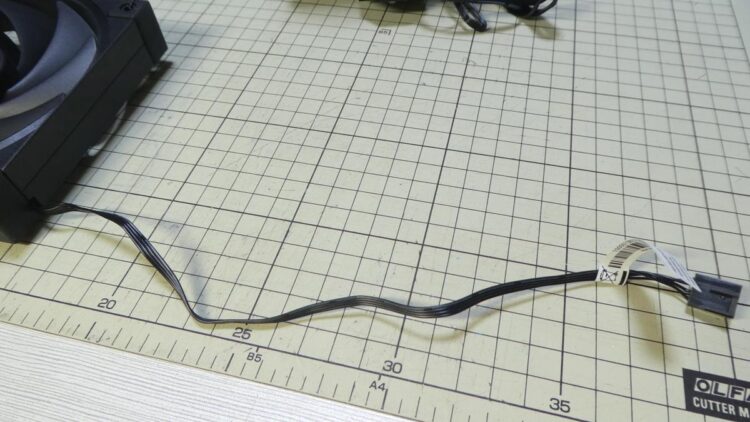

アドレッサブルLED(3pin)とUSB(9pin)コネクタ用ケーブル。USBケーブルの長さは 約 55 cm 。

RGBケーブルの長さは 約 30 cm + 10 cm 。

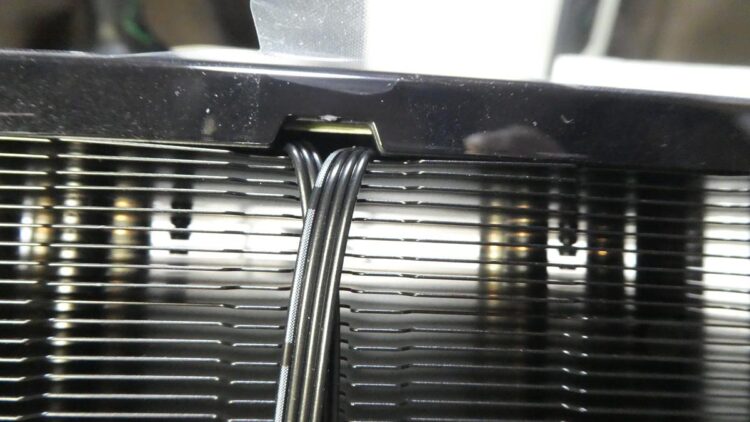

フィンにはケーブルを通すための道まであります。

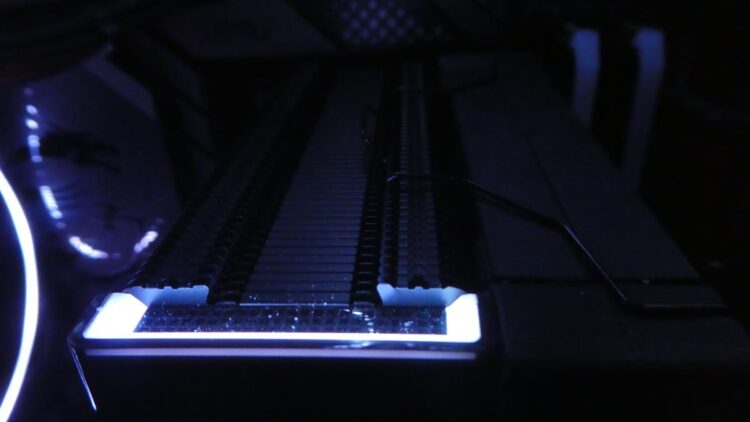

ディスプレイ側のLEDは控えめで主にサイド部分が光ります。

ここからは固定金具を細かく見ていきます。

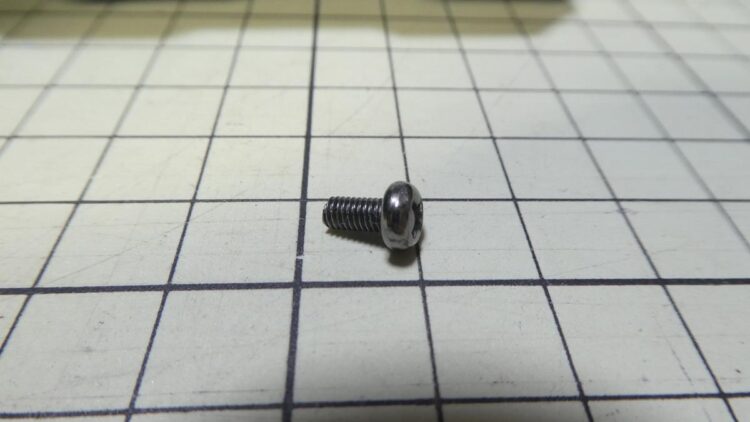

こちらのネジでヒートシンクと金具を繋いでいます。

M3規格で長さは 約 10 mm。

ところどころ油が付着しているが製品の仕上がりがいいだけに気になります。

プレートの厚みは 約 2 mm。

薄くて小さいとはいえ、一応ヒートシンクの役割もあるので放熱効果を上げるために溝を彫られて表面積を大きくしています。

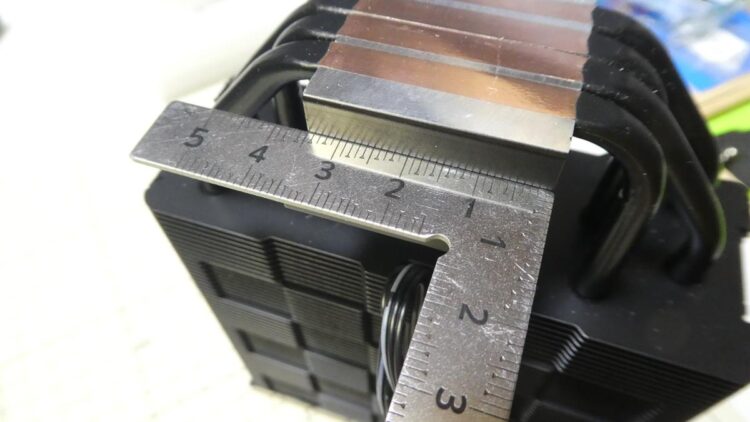

ヒートシンクの厚みは薄いところで 約 4 mm。

熱いところで 約 12.5 mm。

ヒートパイプの外径は 約 6 mm。

底面の面積は 約 35 × 39 mm。

付属品

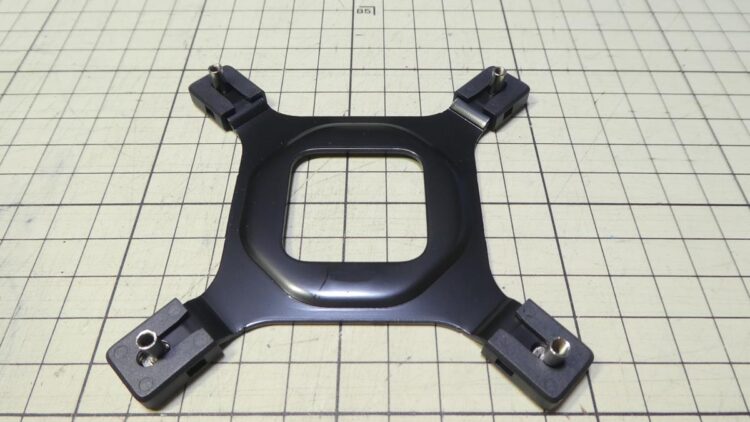

AMD用。

インテル用はLGA1700とLGA115X用に2種類あります。刻印がされています。

ファン増設用にファンクリップも付属しているFK120 DF1202512CMなどでデュアルファンにすることも可能。

バックプレートの厚みも 約 2 mm。

メスネジはLGA1700の場合は外側、LGA15xxの場合は内側にスライドさせます。

このプレートの厚みも 約 2 mm。

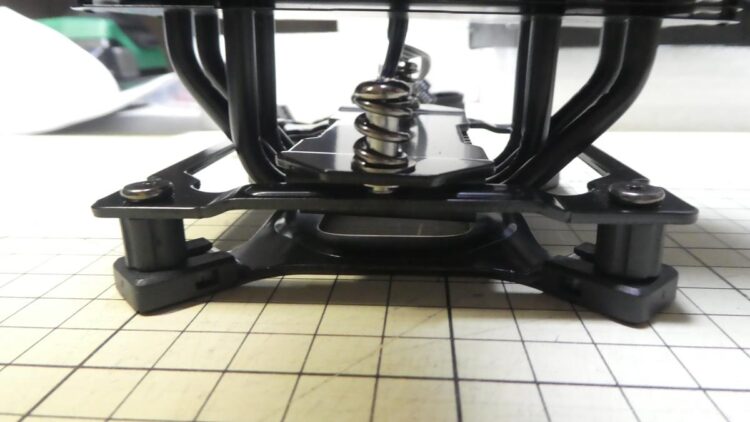

スペーサーはマザーボードを挟んでこんな感じになります。

スペーサーは刻印がある方を上にして取り付けると逆さまにしても落ちないのでちょっとテーパーになっていると思います。ただ、実際にマザーボードを挟んで取り付けると奥まで挿せなくて落ちるのでどちら向きでもいいと思います。

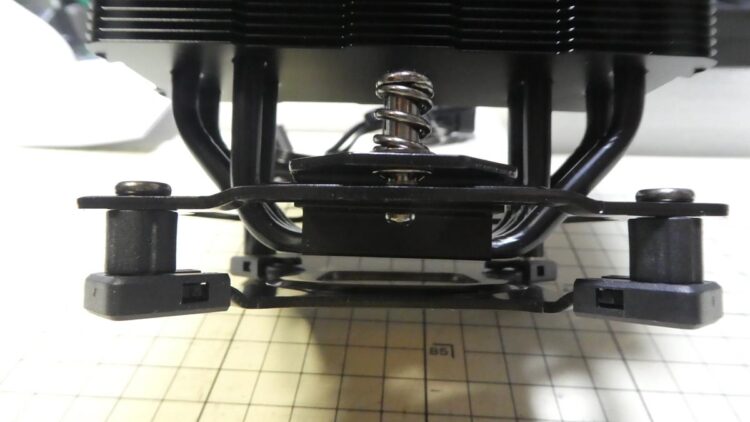

仮組みしてみました。

取り付け

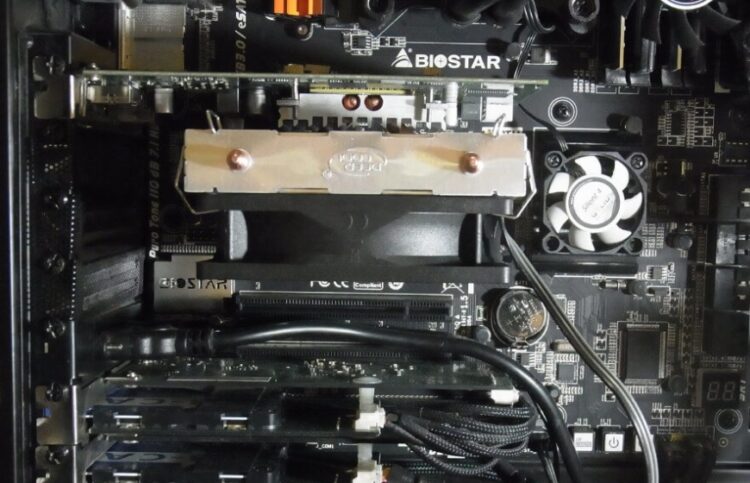

NZXT KRAKEN X73のケーブル、ラジエター等をすべて取り外して作業開始です。

気休めですが一応、落下防止のためにバックプレートを仮止め。

スペーサーのセッティング。

スペーサーは視認しやすいようにポスカで色付け。

片側のねじを締めるともう片方が浮き上がってきますし、バネ付きのネジなので上から圧を掛けながら締めないといけないですし、おまけにメスネジなので穴位置を合わせるのも分かり辛くて割と取り付けにくかったのでダブルドライバーで対処しました。

アドレッサブルRGBコネクタ(3pin)、ファンコネクタ、あとデジタル表示にUSB2.0コネクタ(7pin)にも接続する必要があるのでLEDのある簡易水冷クーラー(NZXT KRAKEN X73など)並みに面倒です。

ファンとRGBコネクタは上部にあるピンヘッダー(RAINBOW3)に接続。オスピンの保護キャップには万が一外れないようにマスキングテープを貼っておきました。

PCケースはThermaltake A500なんですが、USBコネクタは下部に2つしかないので上から裏を通してギリギリ届きました。

最近のマザーボードは、USB2.0コネクタ(7pin)の数が減っているので内蔵USBハブを増設できる「NZXT INTERNAL USB HUB(AC-IUSBH-M1)」などを追加購入する必要があるかも知れません。実は筆者も持っているんですがケーブルが色んなところから出て意外にケーブル取り回しに苦労して結局使うのをやめたんですよね。

実際に設置してディスプレイ表示してみたら全くワクワクしなかったのでこれは失敗だったかもと思いました。

ただ、RGBファンを白にしたりして回りの光り方を変えたらかなりいい感じになりました。RGBファンは「InWin Sirus Loop ASL120」なんですがフロントからの光が少ないので増設しようかと思っています。

使用率表示。

緑の四角が負荷や使用率が高くなると伸びていきます。ちょうど10個あるようなので1個10%といったところでしょうかねぇ。

温度表示。

こちらの四角は使用率とは伸び方が違うようです。

端のLEDは横の部分が主に発光する感じです。

冷却能力と最適な電力制限値を探る

テストするPC構成はこんな感じです。

PC構成

CPU: intel Core i9-12900K

マザーボード: msi MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 (BIOS Ver: E7031MS.1D0)

電源: Seasonic SSR-750FX

テスト環境

30℃

アイドル時のCPU温度

40℃前半

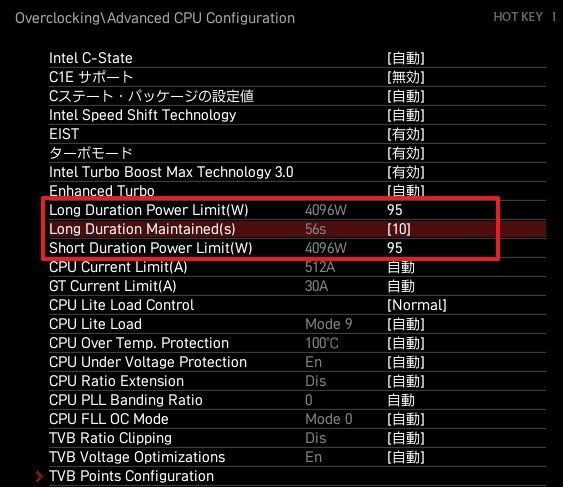

テスト1 (PL1:95W PL2:95W)

NZXT KRAKEN X73のファンが唸りだすのが嫌なのでこの夏、マザーボードには95Wの電力制限を掛けているんですが、長期間電力制限(PL1)を95W、125W、4096Wなどに変更してCinebench R23を走らせてみました。

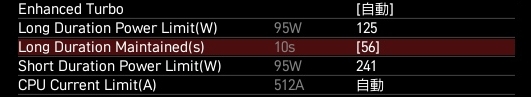

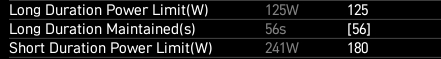

| BIOSでの電力関係の設定 | テスト1 | テスト2 | テスト3 | テスト4 |

|---|---|---|---|---|

| Long Duration Power Limit(W) ※長期間電力制限(PL1) | 95W | 125W | 4096W | 125W |

| Short Duration Power(W) ※短期間電力制限(PL2) | 95W | 241W | 4096W | 180W |

| Long Duration Maintained(s) ※長期間維持(Tau) | 32s | 56s | 56s | 56s |

【自作PC】節電&静音のためにCPUの電力制限を掛ける! 2023年

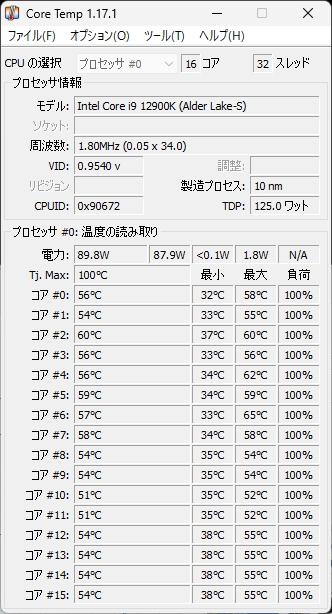

マルチコア性能は「17881 pts」

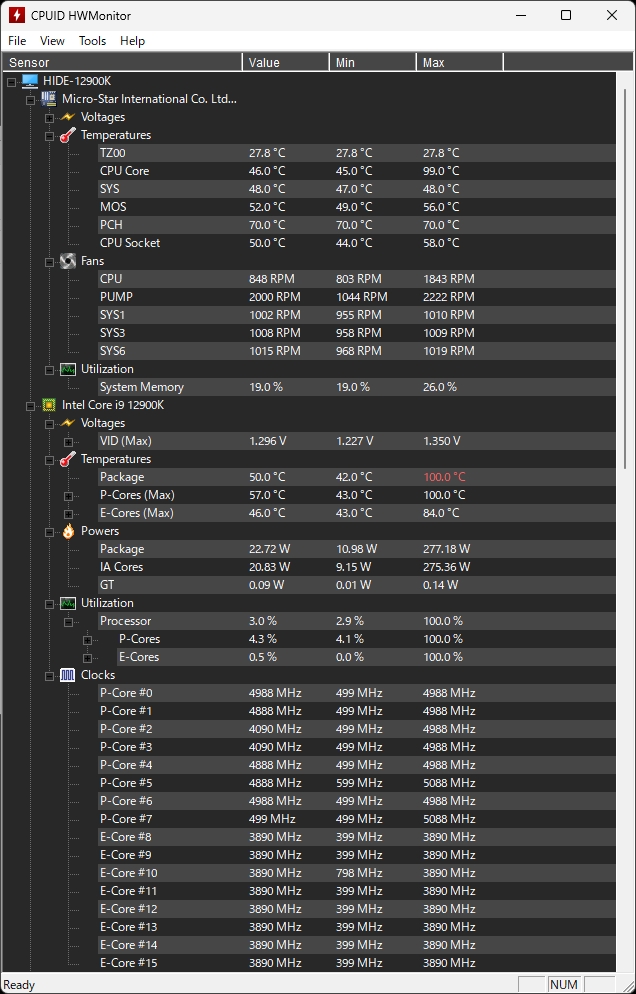

CoreTempだと平均、50℃台を推移している感じです。

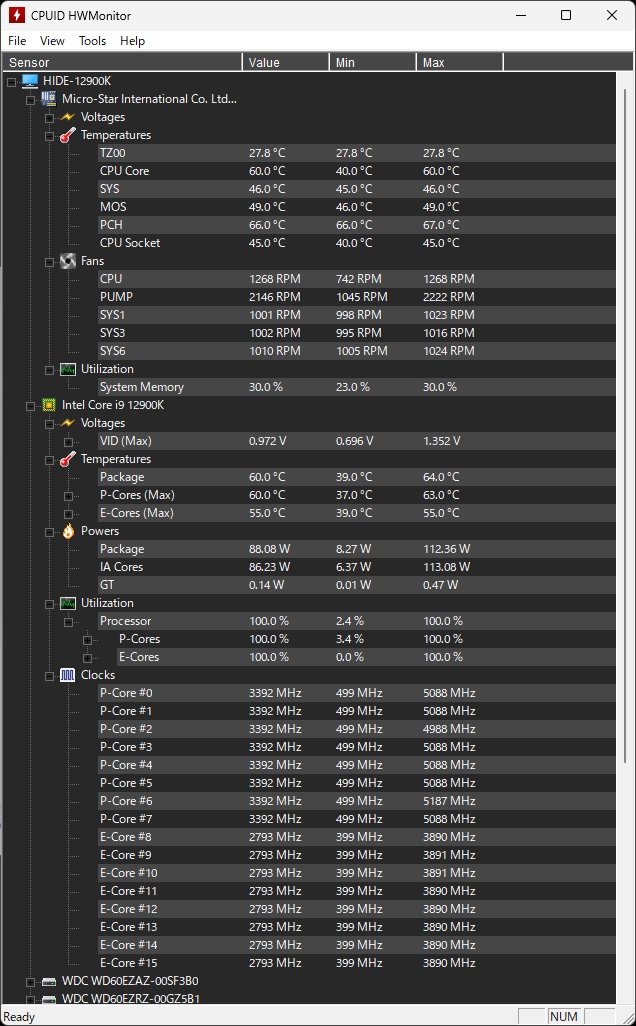

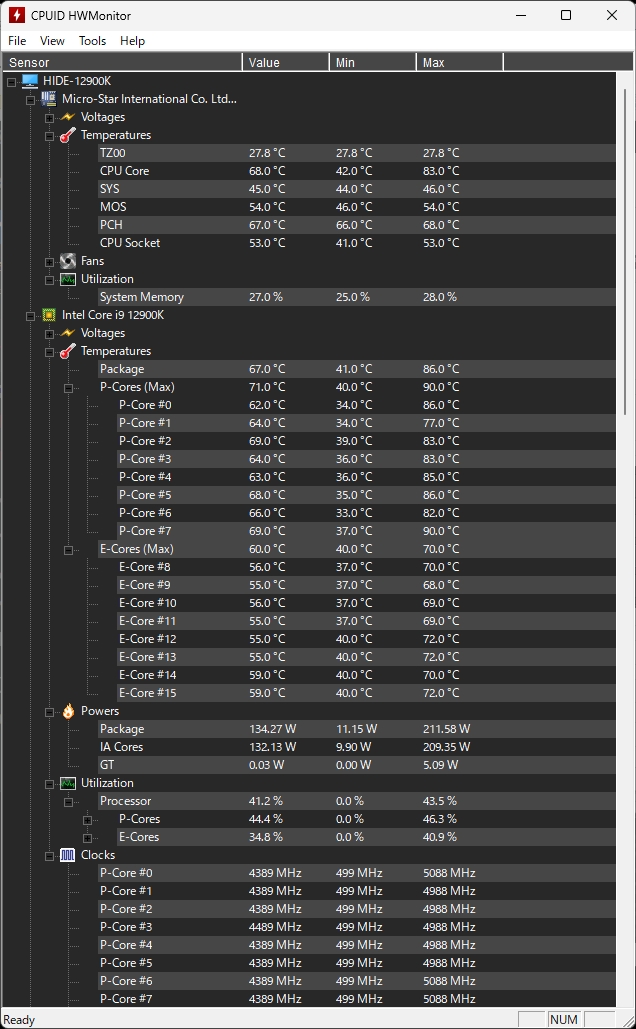

CPUID HWMonitorでは、CPUパッケージ温度(Package)は64℃なっており、とても安心して使える設定です。

テスト2 (PL1:125W PL2:241W)

Core i9-12900Kのデータシートと同じ設定。

マルチコア性能は「25730 pts」

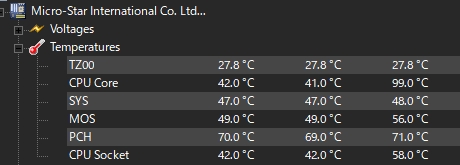

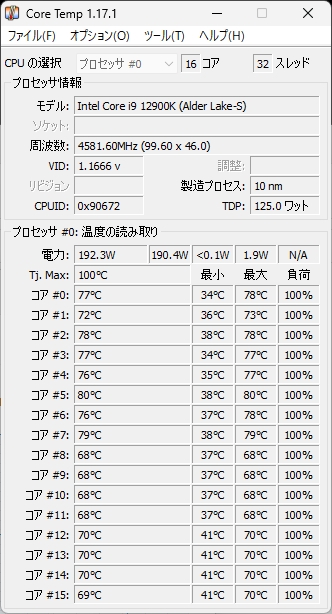

下図はテスト後に撮影したので最大値のみを参照して下さい。

CPU単体の電力も270Wを超え、CPUパッケージ温度は100℃に到達。

Eコアは84℃で上げ止まってますがPコアは複数で100℃越え。

CPUが熱々なのは分かりきっていましたが、チップセットの「PCH(platform controller hub)」も71℃とかなり熱いです。

AK400 Digitalは無印のAK400と同じ最大220WのTDPに対応しているので241Wはギリアウトって感じですね。

テスト3 (PL1:4096W PL2:4096W)

一度、BIOSアップデート後に電力制限がリセットされて初期化(リミット解除)されていることを忘れて走らせた時にはすぐに全Pコアが100℃に達したのですぐにやめたんですが、CPU単体の消費電力も300W越えでとても電力制限なしでは使う気になれない感じでした。

QSV(クイック・シンク・ビデオ)などのハードウェアエンコードならこの設定でも使えますがソフトウェアエンコードではあっという間に100℃に達するので無理です。あとファンの音は、流石にCPUが100℃近い時はそこそこうるさいですが80℃くらいまではほんと静かで普段使いではまったく気になりません。(BIOSで静音設定になっているかも…)

Cinebenchのスコアは取り忘れましたが、NZXT KRAKEN X73で計測した時は「26769 pts」でした。

テスト4 (PL1:125W PL2:180W)

Cinebench R23中でも大体80℃台で収まるなら普段使いでもTMPGEnc Video Mastering Works 7やEDIUSでもほぼフルパワーに近い感じでレンダリングできるのでそこら辺の設定値を探るために短期間電力制限(PL2)だけを180Wに設定してみました。

マルチコア性能は「24166 pts」

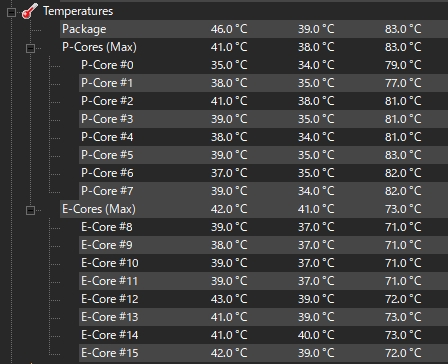

室温30℃の中でCPUフル稼働してもEコア:70℃、Pコア:80℃くらい。

オマケテスト

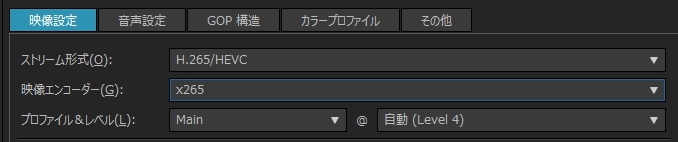

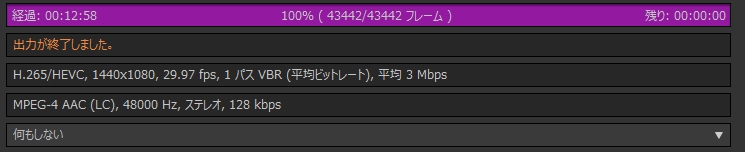

オマケとしてテスト4(PL2:180W)の設定で普段使いで一番負荷が高い「TMPGEnc Video Mastering Works 7」でストリーム形式「H.265/HEVC」、映像エンコーダー「x265(ソフトウェアエンコード)」で書き出してみました。

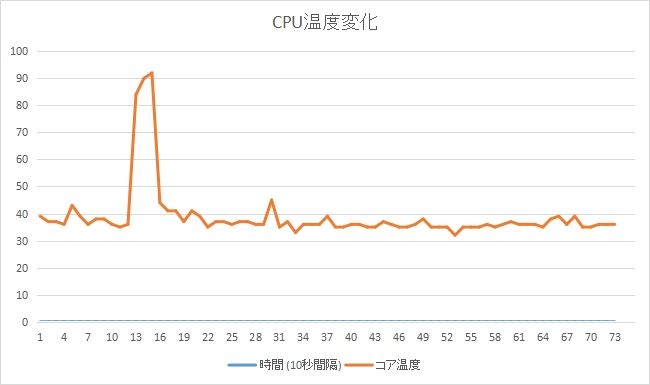

最初は90℃近くまで上昇しますが、56秒を過ぎて長期間維持(tau)が終了すると50~60℃台を推移。

30分の動画(m2ts)の書き出しに13分ほどと問題なく使える冷却能力です。

検証のまとめ

テスト結果をまとめるとこんな感じです。この夏はテスト1で稼働させていましたがこれから涼しくなるのでテスト4でも普段使いでもイケそうなのでこの設定でしばらく使ってみます。

| テスト1 (95W) |

テスト2 (241W) |

テスト3 (4096w) |

テスト4 (180W) |

|

|---|---|---|---|---|

| マルチコア性能 | 17881 pts | 25730 pts | 26769 pts | 24166 pts |

| CPUパッケージ温度(MAX) | 64℃ | 100℃ | 100℃ | 82℃ |

| CPU消費電力(MAX) | 112W | 277W | 310W | 206W |

温度が跳ね上がっているところはCinebench R23(テスト3)を走らせているところなんですが、それ以外は40℃前後を推移していて十分に冷やせています。

ディスプレイパネルのメンテナンスについて

ディスプレイパネル(多分アクリル製)に結構、ホコリが付着するんですがティッシュペーパーだと紙粉が付きますし、キムワイプ(紙粉が出にくい)はちょっと固いのでディスプレイtがキズが付きそうなので最初はメガネ拭きで拭いていたんですが、マスキングテープを貼って剥がすとキレイにホコリが取れますし、ディスプレイに傷も付けないのでお勧めです。

LED管理アプリ「deepcool-digital」&「Mystic Light」

記事が長くなり過ぎたのでLED制御アプリについては別記事にしました。詳しくはそちらを参照して下さい。

![【Core i9-12900K】#4 ベンチ計測編 自作PC [CINEBENCH,TVMW7]](https://edit-anything.com/blog/wp-content/uploads/TZ85_P2110553-1-200x113.jpg)